Le Stelle nr. 58 Gennaio 2008

-

Portare la scienza sulla Luna32

Portare la scienza sulla Luna

Ray Villard

Nel corso del prossimo decennio si tornerà sulla Luna e gli astronomi chiedono che sia loro concessa qualche opportunità. La superficie lunare, infatti, è un luogo ideale per condurre talune ricerche astrofisiche.

Prima della fine del prossimo decennio un razzo alto come un grattacielo si alzerà in volo dal Kennedy Space Center lasciandosi dietro una lunga scia di fuoco. Il nuovo vettore che la NASA sta costruendo non solo sarà in grado di raggiungere la Luna, ma potrà anche spingersi oltre. La partenza del nuovo razzo segnerà anche la ripresa dei voli umani al di là dell’orbita terrestre. Ebbene, in questa nuova fase dell’esplorazione spaziale, le speranze e le aspirazioni degli astrofisici rimarranno a terra o ci sarà un po’ di spazio anche per loro nei nuovi progetti? In occasione della riunione dell’American Astronomical Society del gennaio 2006, l’amministratore della NASA Michael Griffin aveva invitato gli astronomi a prenotarsi per i viaggi verso il nostro satellite naturale, incoraggiandoli a pensare strumenti innovativi per lo studio del cielo profondo che possano essere portati dagli astronauti fin sulla Luna. Le missioni lunari saranno i prossimi “balzi in avanti per l’umanità” previsti nel programma noto come “Visione per l’Esplorazione Spaziale” (VSE, acronimo di Vision for Space Exploration) che punta al ritorno degli uomini sulla Luna come tappa iniziale per il successivo balzo alla volta di Marte. Tags:

-

Hinode ci svela la nostra stella38

Hinode ci svela la nostra stella

Monica Bobra

Le più dettagliate immagini X del Sole mai ottenute finora offrono indizi su come i campi magnetici si aggrovigliano ed esplodono.

Alle prime luci dell’alba del 23 settembre 2006 un razzo partiva da Kagoshima, Giappone, in riva all’Oceano Pacifico. A bordo, una batteria di strumenti dedicati all’osservazione del Sole, imbarcata su un satellite battezzato “Hinode” (letteralmente, “Sole che sorge”). I tre strumenti in volo sulla navicella da 230 milioni di euro – frutto della collaborazione tra Istituti giapponesi, americani, inglesi ed europei – sono stati realizzati per studiare l’atmosfera solare nel visibile, nell’ultravioletto e nei raggi X. Tra gli obiettivi primari vi sono le calde regioni da cui le particelle vengono eruttate verso lo spazio esterno, qualcosa di simile a quanto avviene nei vulcani terrestri, benché su ben altra scala. Tuttavia, mentre i vulcani sono punti fermi, sul Sole queste regioni attive vagano costantemente, si formano, evolvono e si dileguano. Sin dalla loro scoperta, le regioni attive, del tutto imprevedibili e con variabilità esplosiva, sono sempre apparse alquanto enigmatiche agli studiosi. Da quando è stato collocato in orbita polare attorno alla Terra, Hinode ha già cominciato a svelare parte dei loro misteri. L’atmosfera solare è fatta di plasma, ossia di un gas tanto caldo da risultare ionizzato, e quindi costituito da nuclei atomici e da elettroni liberi. Queste particelle cariche si muovono attraverso l’intenso campo magnetico solare ed emettono molta della loro energia nel dominio X dello spettro. Il telescopio a raggi X a bordo di Hinode (denominato XRT: X-Ray Telescope) cattura parte di quella radiazione per ottenere le immagini X del Sole con la più alta risoluzione che sia mai stata possibile. Hinode osserva regioni attive che “ribollono” con temperature comprese tra 1 e 25 milioni di gradi. Tags:

-

Marte e i suoi canali42

Marte e i suoi canali

William Sheehan e Anthony Misch

Un secolo fa Marte giunse più vicino alla Terra di quanto fosse mai stato nei quindici anni precedenti e l’astronomo Percival Lowell giunse più vicino che mai a dimostrare che il pianeta era abitato.

Verso la fine del 1907, il moderato Wall Street Journal chiese ai suoi lettori: “Qual è stato secondo voi l’evento più straordinario degli ultimi dodici mesi?”. Per il Journal non era il “panico finanziario che occupa i nostri pensieri più di ogni altra cosa”, ma piuttosto “la prova fornita dalle osservazioni astronomiche… che esiste vita umana consapevole e intelligente su Marte”. Il pianeta rosso era giunto all’opposizione il 12 luglio di quell’anno, come fa ogni 26 mesi circa. Ma l’avvicinamento del 1907 era stato insolitamente favorevole: Marte arrivò a soli 61,96 milioni di chilometri dalla Terra, ancor più vicino che nell’opposizione del 1892. Percival Lowell, allora considerato dall’astrofisico britannico J. Norman Lockyer “la massima autorità che abbiamo su Marte”, fin dal 1894 aveva studiato a fondo il pianeta dal suo Osservatorio di Flagstaff, in Arizona. Convinto dell’abitabilità di Marte, Lowell era ansioso di aggiungere il QED (“quod erat demonstrandum”, come volevasi dimostrare) alle proprie argomentazioni, offrendo al mondo l’innegabile evidenza fotografica dei canali d’acqua che riteneva intersecassero la superficie del pianeta. Tags: -

Variabili al minimo48

Variabili al minimo

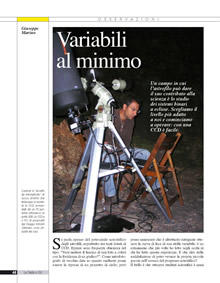

Giuseppe Marino

Un campo in cui l’astrofilo può dare il suo contributo alla scienza è lo studio dei sistemi binari a eclisse. Scegliamo il livello più adatto a noi e cominciamo a operare: con una CCD è facile.

Si parla spesso del potenziale scientifico degli astrofili, soprattutto dei tanti dotati di CCD. Eppure sono frequenti obiezioni del tipo: “Vuoi mettere il fascino di una foto a colori con la freddezza di un grafico?”. Come astrofotografo di vecchia data so quanto esaltante possa essere la ripresa di un pezzetto di cielo; però posso assicurare che è altrettanto intrigante ottenere la curva di luce di una stella variabile: è un entusiasmo che più volte ho letto negli occhi di chi ha fatto questa esperienza. E che dire della soddisfazione di poter versare la propria piccola goccia nell’oceano del progresso scientifico? Il bello è che ottenere risultati scientifici è assai più semplice di quanto si creda. Senza considerare che oggi, grazie ai telescopi controllabili via Internet, si può persino fare a meno di essere dotati di strumentazione propria. Vogliamo provare con le binarie a eclisse? Pensiamo ad Albireo (beta Cygni): a occhio nudo appare come una stellina singola, ma al telescopio se ne riconosce la natura binaria. Immaginiamo adesso che le due stelline che la compongono siano cento o mille volte più vicine tra loro: potremmo non scoprirne mai la duplice natura con osservazioni visuali o fotografiche. Stelle così vicine, che si orbitano reciprocamente, possono occultarsi a vicenda se il piano su cui sviluppano le loro rivoluzioni è favorevolmente inclinato per l’osservatore terrestre; in tal caso, chi le osserva noterà periodiche diminuzioni di luminosità nella curva di luce (i “minimi” di luce), generalmente un minimo principale e un minimo secondario. Tags:OSSERVAZIONI

-

Scattare non basta!54

Scattare non basta!

Tony Hallas

Alcune semplici regole riguardanti il colore e la composizione possono aiutare gli astrofotografi a realizzare immagini con il massimo impatto visuale.

Una cosa è ottenere un’esposizione profonda di una galassia, di un ammasso stellare o di una nebulosa, un’altra è, prima ancora che la camera inizi a registrare i fotoni, avere in mente quanto sia essenziale e delicata la scelta della composizione finale dell’immagine. Altrettanto critico è il controllo del bilanciamento cromatico durante la fase di elaborazione. Come ben sappiamo, l’astrofotografia amatoriale ha compiuto passi da gigante nell’ultimo decennio, la qual cosa ha incoraggiato molti astrofili ad impegnarsi nella fotografia del cielo notturno. Alcune regole fondamentali di composizione, usualmente adottate sia nel campo dell’arte che della fotografia professionale, possono essere d’aiuto agli astrofotografi nel momento in cui inquadrano il soggetto prescelto: il risultato sarà un’immagine di notevole impatto estetico. I tecnici dei laboratori professionali impiegano normalmente da tre a cinque anni di apprendistato per imparare a giudicare a prima vista se un’immagine non ha il colore corretto. Gli astrofotografi raramente iniziano a praticare il loro hobby avendo alle spalle gli effetti benefici di questo allenamento, il che li costringe a muoversi per tentativi, con molta difficoltà, finchè trovano il bilanciamento di colore che a loro appare adeguato. Per fortuna, esistono semplici strumenti che ci aiutano a trovare il corretto bilanciamento cromatico delle nostre riprese. Già solo un’occhiata fugace all’immagine della pagina a fronte in alto ci dice che i colori sono irrealistici; già, ma qual è il colore sbagliato? Tags:

-

Antares Elite 105: ritorno all’antico58

Antares Elite 105: ritorno all’antico

Piergiovanni Salimbeni

Un rifrattore in controtendenza, poco compatto, eppure leggero: molto buono per l’osservazione planetaria, ottimo per lo studio delle stelle doppie.

Con l’avvento dei doppietti a bassa dispersione di produzione cinese sono quasi totalmente spariti i gloriosi rifrattori acromatici di lunga focale che per anni hanno accompagnato centinaia di appassionati di osservazioni lunari e planetarie in Italia. Gli astrofili almeno quarantenni ricorderanno senz’altro, con un poco di nostalgia, i mitici Zeiss Telementor, i Polarex Unitron e alcune soluzioni tipicamente nostrane, spesso progettate con estrema precisione dai nostri ottici. L’azienda italiana Skypoint ha deciso di importare una serie di strumenti di lunga focale realizzati in Canada dalla Sky Instruments con doppietti acromatici di fattura giapponese e noi abbiamo scelto di testare la versione più spinta, ossia il 105 mm di diametro, con lunghezza focale di 1575 mm, in grado di sviluppare un rapporto focale pari a f/15. Un doppietto acromatico è formato da due lenti realizzate con con vetri di diversa composizione e dispersione: la lente convergente di tipo crown dell’Antares Elite dovrebbe essere composta da ossido di calcio, ossido di potassio e da silice, mentre la lente posteriore, di tipo flint, oltre al silice dovrebbe contenere sia ossido di piombo che ossido di calcio. Purtroppo, attualmente è quasi impossibile ottenere dai produttori la “ricetta” con la quale hanno realizzato un dato strumento; tuttavia, trattandosi di un doppietto di Fraunhofer spaziato in aria e con quattro differenti raggi di curvatura, riteniamo che la composizione potrebbe essere quella classica, adottata da molti anni dai costruttori; in continua evoluzione sono invece il sistema di lavorazione e il trattamento anti-riflesso. L’utilizzo di sole due lenti non consente una perfetta correzione cromatica. Tags:STRUMENTI