Le Stelle nr. 67 Novembre 2008

-

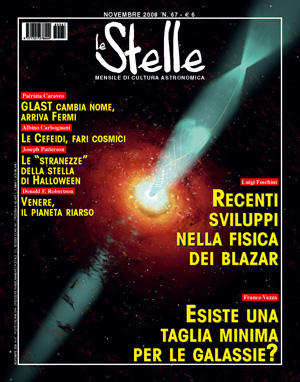

Recenti sviluppi nella fisica dei blazar34

Recenti sviluppi nella fisica dei blazar

Luigi Foschini

Alcune scoperte effettuate nel corso degli ultimi due anni hanno portato a rivedere i modelli di funzionamento di questi oggetti, sorgenti di raggi gamma e X fra i più esotici ed energetici dell’Universo

I blazar sono nuclei galattici attivi in cui un getto relativistico punta verso la Terra, per cui la radiazione emessa risente pesantemente degli effetti della relatività speciale. Il termine blazar è intraducibile e deriva dalla contrazione dei nomi di due tipi di sorgenti: BL Lac Object e Quasar con spettro radio piatto (Flat Spectrum Radio Quasar, FSRQ). Questo nome è dovuto a una brillante intuizione di Ed Spiegel, che nel 1978 capì che quei due tipi di sorgenti avevano caratteristiche comuni. Vent’anni più tardi, un gruppo di italiani (in ordine alfabetico, A. Celotti, A. Comastri, G. Fossati, G. Ghisellini, L. Maraschi) trovò un fondamento scientifico a quella intuizione. I blazar mostrano uno spettro su larga banda (dalle onde radio ai raggi gamma) con una tipica forma a due “gobbe”: la prima, che si estende dalle lunghezze d’onda radio sino alle energie dei raggi X soffici, è dovuta all’emissione di sincrotrone, generata dagli elettroni del getto che si muovono a velocità prossime a quella della luce spiraleggiando lungo le linee di forza del campo magnetico; la seconda, posta nell’intervallo di energie che va dai raggi X ai raggi gamma, si pensa sia dovuta all’emissione per effetto Compton inverso, un processo in base al quale gli stessi elettroni del getto colpiscono dei fotoni di bassa energia (fotoni seme), trasferendo loro parte della propria energia. Tags:ASTROFISICA

-

Venere, il pianeta riarso40

Venere, il pianeta riarso

Donald F. Robertson

Venere è quasi il gemello della Terra per massa e dimensioni. Ma allora, perché è così dannatamente asciutto?

“Seguire l’acqua” è stato per moto tempo il mantra degli scienziati che cercano luoghi, oltre la Terra, dove le condizioni locali possano permettere la vita; inoltre è stato di sicuro il tema centrale delle recenti esplorazioni di Marte da parte della NASA. Oggi la pista dell’acqua sta svelando i misteri di Venere dove, da ogni punto di vista, la pista è ormai completamente asciutta; seppur così simile alla Terra (specialmente per quanto riguarda le dimensioni e la presenza di un’atmosfera) il nostro vicino di casa planetario è semplicemente il posto più arido che si possa immaginare. Se tutta l’acqua contenuta nella sua atmosfera dovesse infatti cadere improvvisamente sulla superficie, essa formerebbe uno strato di circa due centimetri e mezzo, una goccia in confronto all’Eldorado profondo quasi 3 km dei nostri oceani. Venere e la Terra possono anche non essere gemelli, ma sono sicuramente fratelli. Il diametro di Venere è il 95% di quello del nostro pianeta e la sua massa è pari all’81% di quella terrestre; è un corpo geologicamente attivo e la sua struttura interna sembra essere simile a quella della Terra. Tags:

-

GLAST cambia nome, arriva Fermi46

GLAST cambia nome, arriva Fermi

Patrizia Caraveo

La Nasa ha deciso di dedicare al grande fisico italiano la missione GLAST per lo studio dei lampi gamma. Si tratta di un prestigioso riconoscimento all’astrofisica italiana per uno strumento che si colloca al top-level nel suo settore di ricerca e che promette grandi risultati

È un momento davvero magico per l’astrofisica delle alte energie. Dopo gli ottimi risultati della missione italiana Agile, adesso è in orbita perfettamente funzionante GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope), una missione della NASA con un’importante partecipazione italiana frutto della collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). GLAST si compone di due strumenti: il LAT (Large Area Telescope), il telescopio gamma al quale ha contribuito l’Italia, e il GBM (Gamma-ray Burst Monitor), dedicato allo studio dei lampi gamma (v. Le Stelle n. 65, pp. 44-48). Il LAT è una specie di fratello maggiore di Agile: utilizza infatti la stessa tecnologia basata sui rivelatori al silicio, ma l’area sensibile per la raccolta dei fotoni è moltiplicata per 16. Come si vede dall’immagine qui sotto, il rivelatore di raggi gamma è composto da 16 tasselli, in gergo chiamati torri, ognuna dei quali è grossomodo equivalente a Agile. Inoltre il tracciatore dei raggi gamma è completato da un massiccio calorimetro, capace di misurare l’energia di fotoni di decine di GeV, una cosa che Agile non può fare perché la sua natura di piccola missione ha implicato dei severi limiti nella massa dello strumento che hanno ridotto drasticamente le dimensioni del calorimetro. Tags:ASTROFISICA

-

Le stranezze della “stella di Halloween”48

Le stranezze della “stella di Halloween”

Joseph Patterson

Gli astronomi ipotizzano che lo spettacolare aumento di luminosità di una stella modesta, verificatosi la notte del 31 ottobre di due anni fa, sia stato un evento unico nel suo genere

Quando in astronomia vi sono novità urgenti e importanti, esse provengono solitamente dal Central Bureau of Astronomical Telegrams (CBAT), il centro di smistamento per le scoperte sul cosmo della International Astronomical Union situato a Cambridge, nel Massachusetts. I suoi dipendenti danno l’annuncio via e-mail di nuove comete, novae e stelle variabili in modo che altri astronomi possano effettuare successive osservazioni di tali eventi transienti. Generalmente gli avvisi sono di immediata interpretazione. Ma il 31 ottobre 2006 uno strano annuncio è giunto via Internet: una stella di undicesima magnitudine situata nella costellazione di Cassiopea era improvvisamente arrivata a brillare di magnitudine 7. Ricordo di essere rimasto un po’ scettico leggendolo. Sapevo che il direttore del CBAT Daniel Green non era generalmente amante degli scherzi, ma era la notte di Halloween e il suo ufficio era chiamato BATroom (“stanza dei pipistrelli”). Tuttavia, l’avviso spedito non era comunque sufficientemente strano per una buona burla. Inoltre, la scoperta era attribuita a Akihiko Tago, uno dei più prolifici scopritori di comete e novae del mondo. Tags:ASTROFISICA

-

Le Cefeidi, fari cosmici53

Le Cefeidi, fari cosmici

Albino Carbognani

Sapreste misurare la distanza di un ammasso globulare? Con l’osservazione delle variabili Cefeidi è possibile. Ecco come fare

Uno dei modi migliori per prendere confidenza con l’astronomia (oltre allo studio teorico sistematico) è lo svolgimento di semplici programmi osservativi. Le alternative possibili sono numerose. Ad esempio, si possono fotografare le costellazioni per costruirsi un atlante stellare, ricavare le traiettorie e le orbite di meteore e bolidi (v. Le Stelle n. 64, p. 60 e segg.), misurare diametri e profondità dei crateri della Luna, riprendere le bande e gli ovali di Giove, ricavare alcune delle proprietà geometriche e fisiche degli asteroidi (v. Le Stelle n. 63, p. 60 e segg.), oppure osservare le stelle variabili. In questo articolo ci focalizzeremo su quest’ultimo progetto osservativo, prendendo in considerazione la più importante famiglia di stelle variabili: le Cefeidi. Tags:OSSERVAZIONI

-

Il nuovo Planetario di Lignan60

Il nuovo Planetario di Lignan

Matteo Soldi

Inaugurato in occasione dell’ultimo Star Party, il Planetario di Lignan, una struttura all’avanguardia con un sistema di proiezione digitale a 6 canali

Avventurandosi per le splendide vallate valdostane si possono incontrare suggestivi paesaggi montani con foreste che si estendono per chilometri, verdi prati ricchi di erba in estate e candidi panorami innevati durante i rigidi inverni. C’è un luogo, però, dove non si va solo per gustare ottimi prodotti culinari, ma anche per apprezzare le meraviglie del cielo. Nella valle di Saint- Barthélemy, infatti, è attivo da tempo l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA), al quale tra pochi mesi si affiancherà il nuovo Planetario digitale del Comune di Nus. Da ormai cinque anni una piccola frazione montana di Nus, il villaggio di Lignan, posto a oltre 1600 m di altezza, può vantare un flusso di turisti interessati non solo alla natura e alle escursioni. Dal 2003 l’Osservatorio di Saint-Barthélemy offre ai visitatori la possibilità di esplorare, anche solo per una sera, la metà superiore del territorio valdostano: la volta celeste. Grazie alla notevole trasparenza del cielo e a un inquinamento luminoso ridotto al minimo, è possibile partecipare a visite notturne mozzafiato per osservare gli oggetti astronomici visibili in quel periodo con i 7 telescopi Cassegrain da 25 cm gestiti da operatori appositamente formati. Tags:OSSERVATORI

-

Il contributo di Toscanelli all’astronomia del’40062

Il contributo di Toscanelli all’astronomia del’400

Flaviano Moltedo

Paolo dal Pozzo Toscanelli, astronomo, matematico, medico, cosmografo e astrologo del Quattrocento, partecipò in pieno alla vita intellettuale dell’epoca, intrattenendo rapporti con i più eminenti uomini di cultura del suo tempo. Al suo nome è legato il viaggio di Colombo verso le Americhe.

Una delle figure di peculiare interesse dell’astronomia quattrocentesca è quella di Paolo dal Pozzo Toscanelli, nato a Firenze nel 1397 e ivi deceduto il 10 maggio 1482, studioso di enciclopedica cultura, capace di lasciar traccia del proprio scibile in svariati campi del sapere quali l’astronomia, la matematica, la medicina, la cosmografia. Paolo, figlio del fiorentino Domenico Toscanelli, iniziò i suoi studi matematici a Firenze quale discepolo del maestro d’abaco Giovanni di Bartolo. Nel 1417 il giovane Toscanelli entrò all’Università di Padova ove studiò matematica, filosofia e medicina. In quel periodo conobbe, probabilmente frequentando i corsi del matematico Prosdocimo di Beldomandi, il giovane Nikolaus Cryffts (o Chrypffs o Krieffts o Kreves) – meglio conosciuto come Niccolò Cusano (1401- 1464) – futuro filosofo, teologo, matematico, astronomo e Vescovo di Bressanone, che presso la stessa Università studiava diritto e matematica. Fra i due si instaurò un profondo rapporto di amicizia che durò per l’intera vita di entrambi. È di fondamentale importanza sottolineare che lo studio a Padova nei primi decenni del Quattrocento era caratterizzato da un accentuato interesse per la medicina, per la fisica e comunque per lo scibile scientifico, con incursioni anche nelle opere scientifiche degli antichi. Tags: